(Fernand Fournier : coutumes et croyances)

« Rien dans la maison, rien dans le village pour l’agrément de l’esprit, rien que des bavardages et les petites médisances comme passe-temps intellectuels. Seules quelques cérémonies religieuses, suivies parfois avec plus de routine que de foi éclairée, apportaient un peu de variété dans la monotonie des jours ».

Jacques

FORTIN 1925

La chouette vient toujours hululer à proximité de l’habitation d’une femme enceinte. Les garçons sont conçus à la nouvelle lune, les filles le sont à la lune croissante.

A la naissance :

Jusqu’à la fin du 19ème siècle, les accouchements étaient toujours pratiqués à la maison par des

« grand’mées » ou « bounes mées », femmes âgées expérimentées. Puis vinrent les sages-femmes, diplômées et reconnues par l’Etat. Dès la naissance, tout le voisinage venait voir la « gisante ». On lui donnait un verre de vin très chaud et pour qu’elle obtienne du lait en suffisance, on lui faisait porter dès sa délivrance, un petit morceau de ruban dérobé à la parure d’une statue de la Vierge.

Les relevailles :

Le rite des relevailles consistait à assister à la messe, en semaine, après avoir reçu la bénédiction du prêtre. Les mères qui n’avaient pas de lait invoquaient Ste Agathe.

Le baptême :

Par crainte de voir mourir un enfant fragile sans baptême, on faisait ondoyer le nouveau-né dans l’attente d’une cérémonie officielle. Le plus souvent, c’était les « grands mées » qui portaient l’enfant au baptême. Pour éviter à leur filleul(e) de baver, le parrain et la marraine devaient s’embrasser sous les cloches avant qu’elles ne sonnent à toute volée. Ils se devaient aussi de distribuer des dragées aux enfants de chœur et aux gamins à la sortie de l’église. Au reps, on humectait les lèvres et la langue du bébé avec le meilleur vin servit.

Blanche

et Thérèse Forest vers 1904

L’enfance :

Afin de protéger l’enfant des convulsions et de la peur nocturne, on le faisait inscrire à la confrérie de St Loup à Veaugues, on l’emmenait en pèlerinage à St Loup des Bois. Le lundi de Pentecôte, les nourrices imploraient Ste Brigitte pour avoir du lait en abondance. Pour apprendre à marcher seuls, les enfants étaient attachés avec une ceinture à bride à un « tourniquet », sorte de potence montée dans la maison, et pivotant entre le sol et le plafond.

La pré-adolescence :

Dès l’école, les enfants se donnaient des sobriquets en rapport avec leur allure ou leur caractère. Les sobriquets avaient la priorité sur les noms de familles. Les enfants venaient à pied à l’école, en sabots et dans les chemins mal empierrés, de hameaux parfois éloignés. Souvent, ils apportaient une bûche pour participer au chauffage de la classe. Ce sont eux qui à tour de rôle, allumaient le feu et faisaient le ménage. Ils apportaient leur repas dans des petits pots émaillés et le réchauffaient sur le poêle de la classe. Parfois, le catéchisme avait lieu avant l’école, à une heure très matinale.

La première communion :

Communion

Jacques Fortin 1935

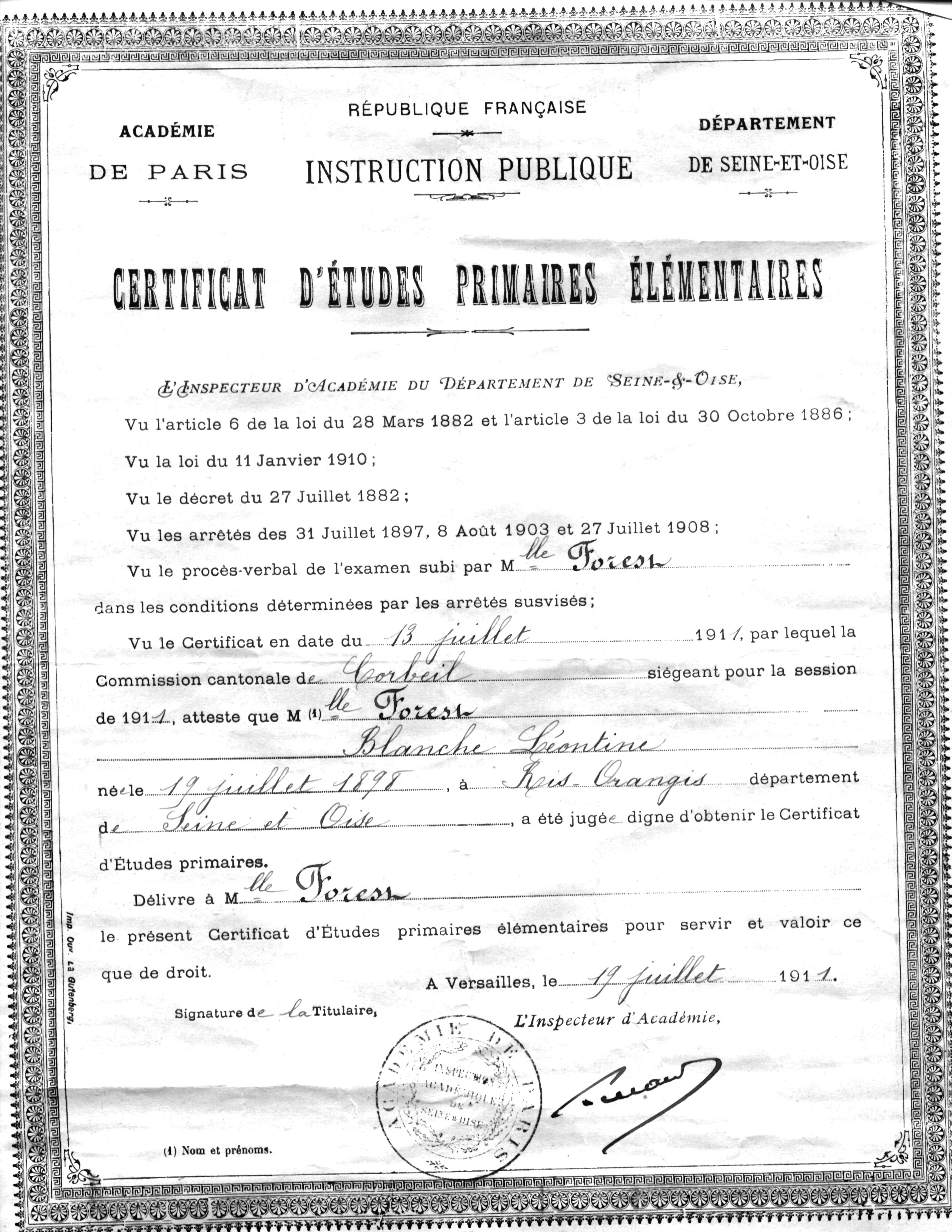

Le certificat d’étude :

L’examen du certificat d’étude se déroulait au chef lieu de canton ou dans un bourg important. Le précieux diplôme permettait d’entrer en apprentissage. Quelques-uns uns, les plus aisés partaient dans une école secondaire, où ils étaient internes. Ce n’était jamais l’aîné qui était désigné pour la succession. La préparation du diplôme était laborieuse, surtout dans les classes uniques où le maître avait tendance, en fin d’année, à ne se consacrer qu’aux candidats. Un diplôme était remis officiellement, le jour de la distribution des prix, en général le 14 juillet.

La

conscription :

Les conscrits se rendaient à pied au chef lieu de canton où se tenait le Conseil de Révision. Le préfet en uniforme assistait les maires du canton. Tous les « gars de la classe », entièrement dévêtus, étaient soumis à une visite médicale qui déterminait leur aptitude physique au service militaire. Sur le chemin du retour, les jeunes gens chantaient en portant un lourd drapeau qu’ils avaient fait confectionner et qui portait leurs noms brodés. Ces drapeaux étaient gardés dans les mairies et servaient parfois à pavoiser. Les jeunes portaient la traditionnelle cocarde tricolore « Bon pour le service et bon pour les filles » et poursuivaient leurs réjouissances pendant plusieurs jours en faisant des farces au village. La plupart des jeunes effectuaient leur service dans l’infanterie au 85ème régiment de Cosne. Les rivalités entre jeunes de communes voisines se manifestaient parfois par des bagarres.

Les fiançailles :

Le jour des fiançailles, c’était « les accords ». On se mariait rarement entre étrangers. Les habitants du village voisin étaient considérés comme étrangers. Pour trouver un mari, les jeunes filles se rendaient aux « fontaines de vertu » lors de la cueillette du muguet. Telle était la fontaine de St Eutrope au cœur du bois des Charnes à Bannay. Autour du repas des « accordailles » on discutait âprement au sujet des terres, des sous et des bras. Le lendemain, on allait écrire les bans. Le mariage avait lieu trois ou quatre semaines après la publication des bans. Puis on allait acheter cadeaux et habits de noce à la ville voisine.

Thérèse

FOREST et Marceau FORTIN 1923

La veille du mariage, se tenait au domicile de la jeune fille, une joyeuse veillée ponctuée par les salves des jeunes gens qui venaient saluer la mariée. Le défilé du mariage partait de la maison de la mariée qui tenait le bras de son père en tête du cortège. Le marié étant au dernier rand au bras de sa mère. Le parcours était toujours le même dans le village. Derrière la noce, suivait « l’porteux d’panier » avec sa galette et son vin qu’il distribuait à qui embrassait la mariée. Le jour du mariage, le garçon d’honneur formait les couples pour les futures unions.

A la sortie de l’église, souvent, à l’auberge du village, on triquait à la santé des mariés en dégustant de la galette. Le cortège partait ensuite à travers le village, aux sons du violoneux, les couples passaient et s’embrassaient sous une échelle. La nocé, précédée des mariés allait porter la galette et le vin chez le maire et le curé.

Le repas de noce se passait dans uns grange, les tables disposées en fer à cheval étaient couvertes de draps blancs. On y dansait la bourrée, la polka piquée, la polka des chaises ou du balai, la danse du tapis. Traditionnellement, le garçon d’honneur disparaissait sous la table et en revenait avec la jarretière de la mariée qui était ensuite découpée et distribuée aux jeunes filles du cortège. La mariée devait une danse à chaque invité. La fête durait toute la nuit mais durant le bal, les mariés quittaient discrètement l’assistance pour aller se coucher. Mais le garçon d’honneur veillait à la préparation de la « routie » ou « chichoune » qui consistait à mettre du pain grillé et du vin chaud dans un pot de chambre. On allait réveiller les mariés pour leur faire boire le breuvage. Si on avait des doutes sur la virginité de la mariée, on accrochait des oignons à la porte de leur demeure.

Le lendemain du mariage, les gars du village ramassaient tous les balais qu’ils trouvaient et les brûlaient dans un feu de joie que l’on faisait sauter aux mariés. Durant la première année après le mariage, le jeune ménage était reçu par tous les gens qui avaient assisté au mariage : c’était « le retour de noces ».

La mort :

Dès le décès, on ferme les yeux du défunt et on lui met un « bangon », mouchoir lié au-dessus de la tête qui passe sous le menton pour maintenir la bouche fermée. On arrête à l’heure du décès toutes les pendules de la maison. Le défunt est revêtu des ses plus beaux habits. Le veuf ou la veuve garde l’alliance du défunt pour se la mettre à l’annulaire droit. Les visiteurs aspergeaient le mort avec le l’eau bénite à l’aide d’un rameau de buis. Le cierge bénit de la chandeleur restait allumé pendant la veillée mortuaire. L’annonce du décès se fait par les cloches qui sonnent le glas. Ce sont les voisins les plus proches qui portaient le cercueil. Le bol d’eau bénite qui avait servi pendant la cérémonie restait sur la tombe. Souvent, la famille offrait un repas copieux après l’inhumation.

La semaine suivante avait lieu la messe de huitaine, puis le service de quarantaine et un an après un service anniversaire regroupant famille et amis. Au soir des obsèques, à la nuit tombée, les « porteux » prenaient la paillasse du défunt et allaient la brûler au pied de la croix du village. Les femmes récitaient leur chapelet et on distribuait aux présents le pain bénit de l’enterrement. Quelques jours après le décès, on nettoyait tous les vêtements du défunt ainsi que les draps dans une grande lessive, c’était « la buie d’corps », puis ensuite on procédait à un nettoyage complet de la maison du défunt.